UCTAT Newsletter n.81 – settembre 2025

di Elio Bosio

Le vicende urbanistiche milanesi oggetto di grande attenzione da parte della stampa hanno portato alla riscoperta della legge urbanistica numero 1150 del 1942, indicata da taluni come una delle cause, a ragione della sua vetustà, di difficile applicazione e di inadeguatezza rispetto a nuove modalità che si sono consolidate nel rapporto tra amministrazione pubblica e operatori privati. Anche se resta il dubbio che sia spregiudicatamente citata anche da chi non l’ha mai letta e ne ignora la storia.

Per questa ragione sarà utile accennare brevemente ai suoi contenuti, evidenziandone gli aspetti fondamentali, talvolta ignorati anche da chi della materia urbanistica fa mestiere. Questa legge segna una presa d’atto da parte del regime fascista dell’inevitabile crescita dei fenomeni di urbanizzazione, così che l’unica e del tutto formale concessione agli agrari che della dittatura hanno finanziato la violenta presa del potere è costituita dalla strigata premessa che accenna al compito di favorire il disurbanamento e frenare la tendenza all’urbanesimo.

Se questa legge non suscita al momento della sua pubblicazione l’attenzione che meriterebbe lo si deve a vicende ben più importanti e drammatiche che hanno luogo negli stessi giorni. Il 16 agosto, un giorno prima della sua approvazione, sono partite le tradotte che trasportano gli alpini della divisione Julia in Russia per combattere a fianco dell’alleato tedesco; dal 1 luglio è in corso la battaglia di El Alamein e cinque mesi dopo si appaleserà la sconfitta cui saranno condannati la Germania e i suoi alleati. Non è questo il momento propizio per avviare un dibattito sul futuro della città italiane, la cui ricostruzione dopo la guerra sarà regolata da un affrettato provvedimento, il decreto luogotenenziale n. 154 del 1945 contenente norme per la ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Vale la pena accennare ad almeno due elementi del testo originale che contengono indicazioni ancora oggi attuali. Il primo di questi aspetti riguarda l’importanza assegnata all’attuazione a mezzo di piani particolareggiati, rendendo esplicito che al Piano regolatore viene attribuito il compito di definire le regole generali e gli aspetti spaziali date le quali si dovrà procedere con una progettazione a scala inferiore necessaria per definire gli elementi puntuali del paesaggio urbano e della cui redazione viene assegnato il compito ai Comuni.

Il secondo aspetto è riferito alla possibilità, se non all’obbligo, di estendere la progettazione alla dimensione sovraccomunale, procedendo alla redazione di un piano regolatore intercomunale. Segno, questo, del fatto che già allora vi fosse consapevolezza che la crescita delle città non avrebbe potuto essere costretta dentro i confini amministrativi.

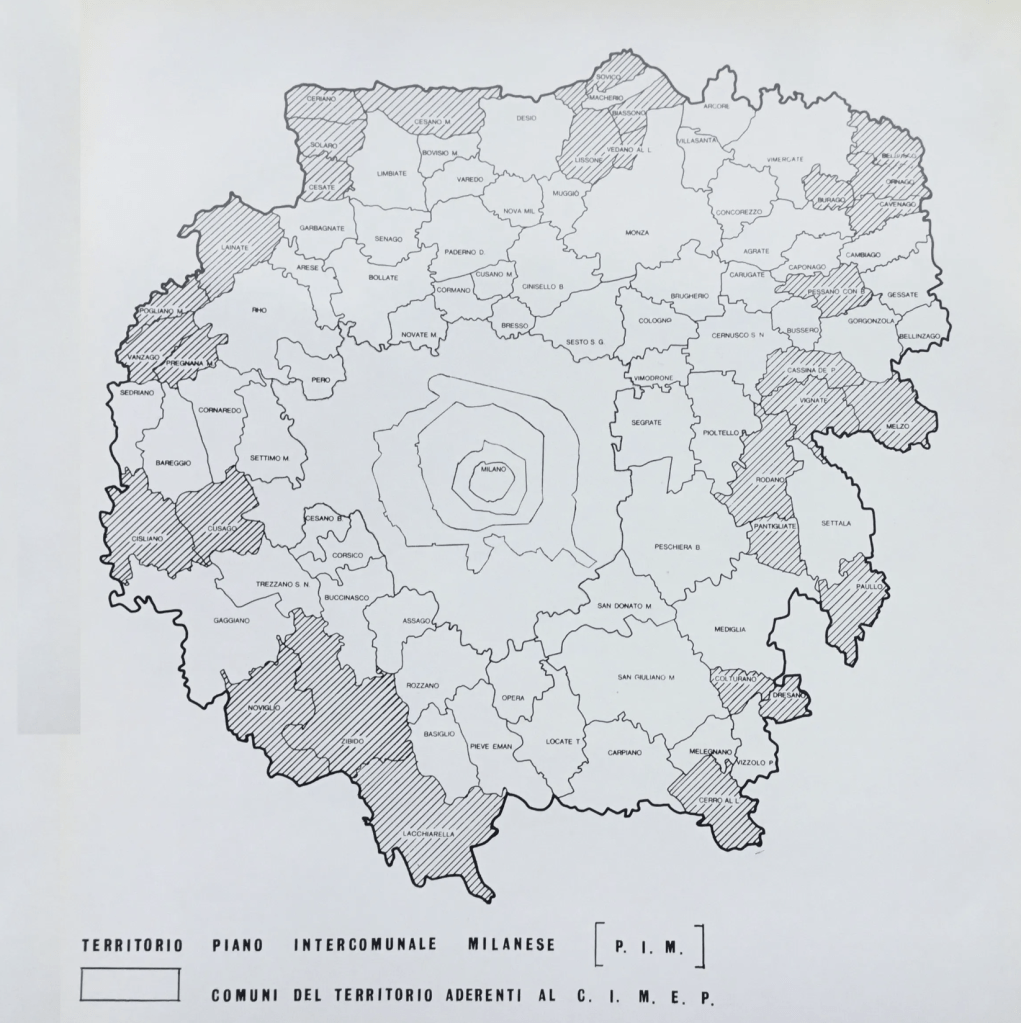

Il fatto che la progettazione urbanistica sia affidata ai soggetti pubblici rivela, nonostante il clima autarchico che non ha risparmiato l’architettura, l’attenzione prestata, alle più significative esperienze europee condotte dopo la Grande guerra. La concezione accentratrice del piano sovraccomunale troverà espressione, ancora nei primi anni Sessanta, nell’incarico ministeriale attribuito al comune di Milano per la redazione di un piano esteso ai comuni dei cintura. Ne conseguiranno un rifiuto e una risposta che daranno vita al più importante esperimento condotto in Italia di pianificazione di ampia scala, il Piano Intercomunale Milanese (PIM).

Nella sua versione originale la legge 1150 si presenta come un impianto costruito per essere implementato da regole e provvedimenti successivi tali da attivare politiche urbanistiche utili anche a contrastare le forme più violente e arretrate della rendita fondiaria, così da consentire l’avvio di politiche sociali in grado di fornire risposte, sia pur parziali, a problemi di grande rilevanza come quello della casa.

In questi ultimi tempi, con articoli e interviste, è stata più volte citata, non sempre a proposito e con sufficiente cognizione di causa, la legge n. 43 del 1949, il cosiddetto Piano Fanfani o Piano Ina casa (meglio ricordare il titolo Provvedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori), importante per i suoi effetti nonché, sotto il profilo disciplinare, per la qualità degli edifici e quartieri costruiti e per l’impegno posto nel codificare modelli e regole per guidare la progettazione. Un piano, questo, circoscritto nel tempo (1949 – 1963), non immediatamente influente sulla produzione di leggi in materia.

Il salto di qualità avverrà nel 1962, a vent’anni dalla promulgazione della legge urbanistica, e avrà come oggetto il tema della casa, un problema ingigantito tanto dalla necessità di ricostruire città distrutte dalla guerra quanto dai problemi determinati dagli imponenti flussi migratori interni. La legge che il Parlamento approva è la numero 167, Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare, che fa obbligo ai comuni di media e grande dimensione di predisporre piani per la costruzione di alloggi popolari dotati dei necessari servizi pubblici e realizzati su aree preordinate all’esproprio. Questa volta il provvedimento non è congiunturale, ma è un solido corpo di norme valido fino a quando non si deciderà di abrogarlo. Se la legge 1150 del 1942 ha fornito gli strumenti necessari per l’organizzazione spaziale della città e per la sua infrastrutturazione, la 167 affronta il progetto urbanistico sotto il profilo sociale, comunque non scindibile da quello delle funzioni e delle infrastrutture, partendo dal tema che più di tutti ha interessato la crescita delle città dalla Rivoluzione industriale in poi: l’abitazione.

Passano nove anni e nel 1971 viene approvata la legge n. 865 Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, un provvedimento che sarà determinante per realizzare negli anni successivi un importante patrimonio di edilizia sociale. L’importanza di questa consiste nell’individuazione di parametri certi collegati al valore agricolo dei suoli da applicare agli espropri delle aree destinate all’edilizia sociale, sostanzialmente sgravandole dal balzello della rendita fondiaria. Pochi anni prima, nel 1968, è entrato in vigore il decreto interministeriale numero 1444che stabilisce i parametri fondamentali da rispettare nei nuovi interventi edilizi e soprattutto indica le quantità di aree per servizi pubblici che obbligatoriamente devono essere messe a disposizione dei cittadini. Sono gli standard – lo stendardo di una battaglia riformatrice come ebbe a definirli l’urbanista Alessandro Tutino – il cui mancato rispetto costituisce oggi ragione principale delle accuse mosse della magistratura nei confronti di costruttori, tecnici e amministratori a Milano.

Del 1975 è la legge urbanistica (n. 51) della Regione Lombardia che è, non potrebbe essere altrimenti, un aggiornamento della legge nazionale. Essa ha il pregio di sollevare il tema della periodica verifica dell’attuazione dei piani regolatori con introducendo lo strumento dei Programmi pluriennali di attuazione e di accompagnarsi a un’altra legge, la numero 52 che avrà vita breve, istitutiva dei Comprensori, organismi territoriali pensati per prendere il posto delle Province, sostituendo il ruolo di gestore dell’ente intermedio con un compito ben più significativo di progettazione e programmazione.

Riepilogando, al 1975 abbiamo un complesso di leggi in materia urbanistica ed edilizia del tutto adeguato per governare la crescita delle città e delle aree metropolitane. Nella specifica situazione milanese delle possibilità offerte da queste leggi si è fatto intelligente uso. Nel 1965 PIM propone innovativi modelli di sviluppo per l’area metropolitana; nello stesso anno, per fornire una concreta risposta alla richiesta di abitazioni per i lavoratori, i comuni dell’area metropolitana si associano nel Consorzio intercomunale milanese per l’edilizia popolare (Cimep) i cui piani di zona costituiscono esemplare applicazione dello strumento del piano particolareggiato previsto dalla legge urbanistica del 1942.

Trascorsi cinquant’anni, l’attuale crisi del sistema di governo dell’urbanistica di Milano evidenzia impietosamente lo smottamento di un complesso di valori e di buone pratiche faticosamente costruito e conquistato, sostituito da un malinteso pragmatismo che contrabbanda per efficienza l’appalto della progettazione urbanistica esecutiva agli operatori privati.

L’attuale crisi dell’urbanistica milanese ha radici che affondano nel tempo. Il sistema normativo faticosamente costruito inizia a essere eroso, in Lombardia, a partire dagli anni Ottanta ma la vera frana è quella del 2001 causata dall’affrettata e infelice riforma del titolo V della Costituzione che prevedeva il trasferimento di tante competenze, tra cui quelle in materia urbanistica, alle Regioni, rendendo vani gli sforzi per avviare organici processi di riforma urbanistica validi su tutto il territorio nazionale. La Città metropolitana, evocata nel 1997 dall’infausta legge 127 (legge Bassanini) per l’ordinamento delle autonomie locali viene riproposta dalla riforma costituzionale e infine dalle Disposizioni sulle città metropolitane del 2014. Paradossalmente, più le leggi richiamano il modello della Città metropolitana, più esso si allontana da una sua concreta applicazione. Il caso di Milano è emblematico. Il Sindaco, che è anche Sindaco metropolitano, ha privilegiato la crescita di una città centrale dove alcune zone appaiono sempre più come una grottesca riproposizione in sedicesimo del panorama di Dubai. Troviamo una città che ha raccolto grandi capitali internazionali grazie al regime fiscale favorevole della flat tax introdotta dal governo Renzi, una città dove investire in importanti operazioni immobiliari conviene per il ridotto costo degli oneri di urbanizzazione e per un percorso privilegiato e accelerato, solo per alcuni, delle pratiche edilizie. Nel frattempo, causato anche dalla bulimia di Milano, continua il decadimento di tanti comuni della città metropolitana, un decadimento che è economico e sociale e che vede le amministrazioni rinserrarsi in un campanilismo che il piano intercomunale negli anni Sessanta aveva efficacemente contrastato. Ancora una volta si è costretti a denunciare l’errore commesso nel confondere la ricchezza di pochi con il benessere di tutti. Se all’inevitabile aumento del prezzo delle abitazioni, provocato in gran parte dalla situazione descritta, si accompagnano la cancellazione di un mercato alternativo come quello dell’edilizia realizzata in forza della legge 167 e la messa in liquidazione del Cimep – che in meno di quarant’anni ha consentito la realizzazione di 36 milioni di metri cubi di edilizia economica e popolare, corrispondenti a 400 mila vani – non ci si potrà meravigliare del fatto che la crisi non sia congiunturale bensì strutturale.

Alla luce di queste considerazioni che potrebbero essere corroborate da altri elementi non incoraggianti, è lecito chiedersi se un nuovo Piano di governo del territorio del comune di Milano che non metta in discussione i criteri e gli obiettivi fissati e perseguiti negli ultimi anni, possa essere motore di un rinnovamento o se, piuttosto, non sia necessario che Giunta, Consiglio comunale e partititi politici di cui essi sono espressione compiano, con atteggiamento per una volta autocritico, un bilancio dell’urbanistica degli ultimi decenni, riconsiderando politiche e modalità di progetto frettolosamente giudicate superate e di conseguenza abbandonate e dimenticate.

Il primo di temi da riconsiderare è quello della città metropolitana. Non è possibile pensare che un comune che conta meno di 1.400.000 abitanti con una superficie di circa 182 chilometri quadrati debba rastrellare la quasi totalità di investimenti che potrebbero essere distribuiti su un territorio metropolitano che ha una superficie di 1576 chilometri quadrati e conta oltre 3.200.000 abitanti. Il comune di Milano, più che motore di un sistema urbano formidabile come fu quello descritto in anni non così remoti dal geografo Etienne Dalmasso in un libro dal titolo emblematico Milano capitale economica d’Italia, rischia di diventare un salvadanaio per i grandi patrimoni internazionali. Le conseguenze in termini di costo della vita sono note mentre forse meno noto è l’effetto negativo che questa situazione proietta sulla quasi totalità degli altri comuni della città metropolitana. Rifuggendo da semplificazioni egualitariste, dall’uno vale uno applicato all’urbanistica, semplificazioni che talvolta connotarono i progetti del PIM, riconoscendo, invece, alla città di Milano la sua storica preminenza, sarà necessario porre al centro della revisione del PGT il tema della metropoli, con l’obiettivo di farne il primo tassello di quello che dovrebbe essere il fondamentale della strategia urbanistica, il piano della Città metropolitana, assumendo infine, come avvenuto a suo tempo con il Cimep, la questione della casa come un problema di scala metropolitana, da affrontarsi approntando le politiche e gli strumenti necessari per realizzare a costi sostenibili le abitazioni per chi nella città vive, lavora, studia. Un compito, questo, che non può essere accollato esclusivamente ai comuni ma che necessita di politiche nazionali e regionali di grande respiro. Purtroppo, in questi ultimi anni sono andate perse importanti occasioni, a iniziare dallo sperpero di denaro pubblico per i bonus edilizi; la Regione Lombardia da parte sua ha mancato l’opportunità di fare della sua legge sulla rigenerazione urbana (numero 15/2018) un’occasione per la realizzazione di un diffuso patrimonio di edilizia sociale anziché per regalare incrementi volumetrici, talvolta spropositati, e spericolate deroghe ai regolamenti alle proprietà che hanno lasciato per anni in stato di completo abbandono interi complessi edilizi.

Quando nelle dichiarazioni di ministri e amministratori pubblici chiamati a rispondere sul problema della casa compare il termine piano, è lecito mostrarsi diffidenti. Troppe volte con questa parola si è mascherata l’assenza d’idee e di progetti e, soprattutto, la mancanza di leggi e risorse. L’ultimo, importante piano che ha interessato la realizzazione di abitazioni popolari è stato quello della legge 457 del 1978 Norme per l’edilizia residenziale, un provvedimento che ha dato il via a un concreto piano decennale che ha coinvolto Regioni, Comuni, cooperative di abitazione e operatori privati, sorretto da finanziamenti adeguati e consistenti agevolazioni finanziarie. Un piano, occorre ribadirlo, che dovette il suo successo a una legge come la 167 che consentì agli interventi di abbattere in misura determinate il costo di acquisizione delle aree.

Sarebbe ingenuo pensare a una pedissequa applicazione della legge del 1962. La rendita fondiaria con cui allora ci si scontrava era quella di cui beneficiavano prevalentemente i proprietari di aree agricole, mentre i conti, oggi, devono essere fatti con grandi fondi d’investimento che hanno acquistato intere parti di città. Questo non toglie che il governo possa avvalersi di esperti del diritto e della finanza e magari di qualche urbanista superstite per affrontare una questione così importante e urgente, al fine di avanzare qualche ragionevole e intelligente proposta necessaria per rendere credibile qualsiasi idea di piano.

Altra questione, come si vedrà strettamente connessa alla precedente, è quella dell’attuazione del piano comunale per piani particolareggiati, volendo assegnare a questo aggettivo un significato più ampio di quello dal testo originale della legge 1150. L’aspetto più evidente della gestione dell’urbanistica negli ultimi anni è costituito dalla netta divisione tra i grandi progetti che, come è risultato, sono stati governati dai grandi gruppi immobiliari e gli interventi edilizi attuati nella restante parte della città, consegnati alla decisione, nei fatti inappellabile, di una commissione per il paesaggio che si è dimostrata, il giudizio è generoso, del tutto inadeguata. Questa situazione ha contribuito a modellare una città sempre più lontana dai reali bisogni dei cittadini, ha espresso una gestione delle trasformazioni urbane indifferente all’applicazione di ogni elementare processo di partecipazione nonostante questa sia posto a fondamento della legge regionale per il governo del territorio. In alcuni interventi sulla newsletter Uctat è stato evidenziato come l’attuale organizzazione e perimetrazione dei Municipi, con la sola eccezione del Municipio 1 che interessa il centro di Milano, sia del tutto inadeguata a promuovere la partecipazione dei cittadini. Questo a motivo di una suddivisione essenzialmente geometrica, effettuata senza alcuna attenzione alla ricerca e alla valorizzazione dei necessari elementi identitari.

I prezzi per metro quadrato delle abitazioni sono il migliore indicatore di diseguaglianze che, in uno stesso Municipio, sono profonde. D’altro canto quali sono i problemi riferiti al verde, ai trasporti e ai servizi pubblici e a quanto altro connota la qualità di un luogo, che possono accomunare, prendendo a esempio il Municipio 7, gli abitanti di Corso Vercelli e di Piazza Piemonte con quelli del Quartiere degli Olmi e di Muggiano? Una suddivisione amministrativa, quella di Milano, che attuando un confronto con altre grandi città, a esempio Parigi, è il contrario di quella degli arrondissement, il cui perimetro risale alla metà del XIX secolo e comprende parti di città fortemente omogenee sotto il profilo storico, sociale, paesaggistico. Meglio sarebbe ritornare, con le correzioni suggerite dalle ultime trasformazioni, alle zone del decentramento degli anni Settanta e Ottanta i cui caratteri possiamo trovare documentati nella bella collana di volumi allora edita dal Comune di Milano. Il conferimento di concreti poteri in materia urbanistica ed edilizia a un Municipio rafforzato nelle competenze incoraggerebbe, inoltre, la progettazione di ambiti fino a oggi considerati marginali e che ben altra importanza assumerebbero in un disegno sufficientemente autonomo dell’urbanistica del quartiere. Senza considerare – ecco la dimensione metropolitana – il progetto degli spazi prossimi ai confini amministrativi, quelli della terra di mezzo. Più che un progetto, un modo di misurarsi con lo spazio metropolitano, partendo dalle zone trascurate dei confini e scoprendo, attraverso una progettazione condivisa frutto del patto tra i comuni, la possibilità di disegnare una nuova geografia della metropoli, attuabile con interventi puntuali e con progetti di medio periodo concepiti per una importante e necessaria riorganizzazione di quel sistema di tangenziali e nodi del traffico che costituisce impedimento alla necessaria continuità del disegno della città.