UCTAT Newsletter n.83 – NOVEMBRE 2025

di Alessandro Ubertazzi

Con riferimento alla mia formazione, sono solito sostenere di avere avuto tre significativi padri.

Quello naturale, Giovanni Maria Ubertazzi, era professore ordinario di Diritto Internazionale e, come tale, è stato un acuto giurista e un brillante avvocato. In gioventú egli aveva partecipato alla campagna di Russia dell’ultima Guerra come ufficiale formatosi presso la leggendaria Scuola del Savoia Cavalleria di Pinerolo. Uomo di fermi principi, fu per me piuttosto impegnativo.

Sul finire del periodo universitario presso la Facoltá di Architettura del Politecnico di Milano, il mio futuro suocero, il dottor Mario Tanara allora Segretario Generale della Rinascente, mi aveva presentato a Tomàs Maldonado, il mitico personaggio che Cesare Brustio aveva appena chiamato a dirigere il Dipartimento per il “Coordinamento dell’immagine” del Gruppo aziendale da lui presieduto. Giunto da Ulm dove era stato Rettore della locale Hochschule für Gestaltung, Maldonado mi aggregó, quasi seduta stante, al team di progettisti che, sotto la sua direzione, lavoravano in modo davvero innovativo al futuro della Grande Distribuzione italiana. In quella circostanza ho conosciuto e frequentato Vittorio Gregotti, Herbert Ohl, GinoValle, Tom Gonda, Peter Vetter, Werner Zemp e molti altri personaggi storici.

Raffinato teorico della progettazione e grande conoscitore delle problematiche della modernitá, dopo qualche anno passato presso la Rinascente, Maldonado aveva costituito un proprio Studio professionale nel quale io stesso svolsi un’intensa attivitá di architetto soprattutto nel campo del Commercio Organizzato. Inutile dire che da questo secondo padre ho appreso la consuetudine con la teorizzazione e l’internazionalitá delle azioni culturali mentre, personalmente, assecondavo la mia naturale propensione per la tecnologia.

Nel bene e nel male, gli anni che precedettero e seguirono la mia Laurea furono caratterizzati da quel fenomeno di insofferenza per l’esasperante realtá di una tradizione asfittica che fu giustamente definito “contestazione”: in quel periodo, la stessa Universitá subí forti scossoni ma, nel complesso, era ancora consentito (come era sempre avvenuto in precedenza ma come non sarebbe poi piú stato possibile) di scegliere i propri “maestri”.

Mentre molti colleghi si lasciarono attrarre dalle sirene della disciplina urbanistica (che sembrava la via piú adatta per raggiungere gli obiettivi sociali emergenti e urgenti) personalmente scelsi la via dell’operativitá progettuale e professionale. In tal senso, scelsi, appunto, di frequentare gli insegnamenti di Marco Zanuso e, poi, ne divenni, come si diceva allora, “assistente volontario”.

Ho avuto altre volte occasione di raccontare che, di questo terzo padre, io stesso e alcuni amici (fra i quali l’amico Francesco Trabucco) crescevamo per irraggiamento, come avrebbe detto Plotino: tanto forte era la carica di propositivitá che il grande architetto comunicava (1).

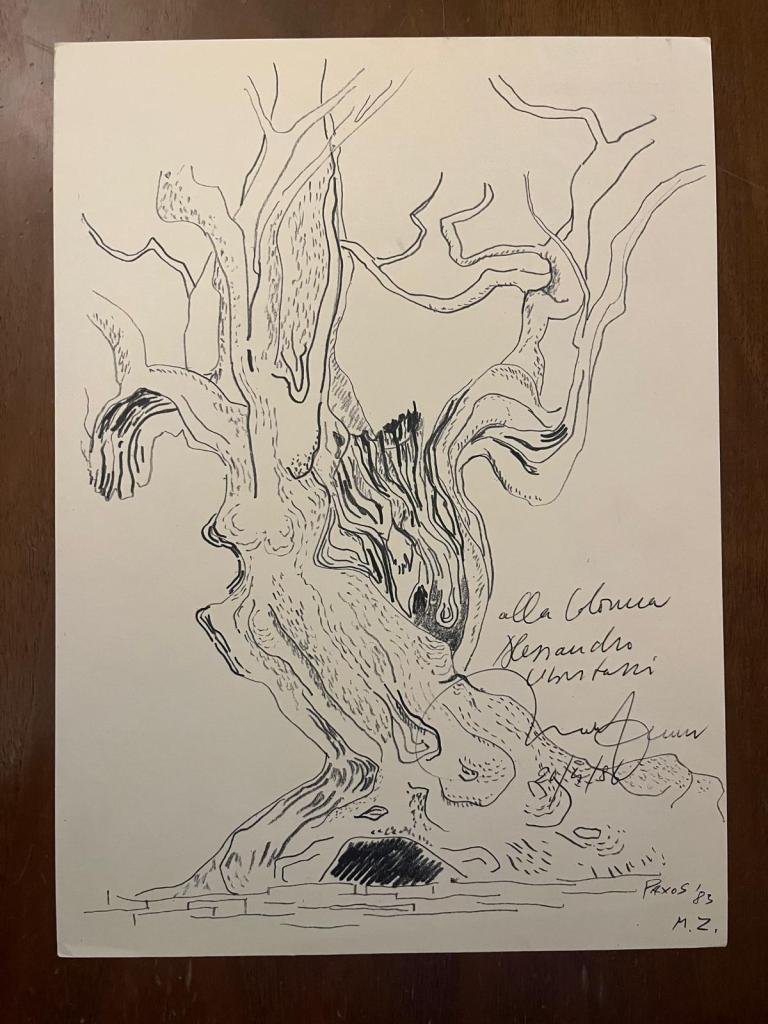

Contrariamente a quanto i suoi non pochi detrattori tacciavano di “professionalismo”, Marco Zanuso fu invece un professionista colto e coraggioso e io stesso gli devo davvero molto! Proprio per questo motivo mi sembra doveroso ed elegante proporre oggi agli amici che leggono “Urban Curator TAT” il testo di una interessante intervista che gli rivolsi nel 1986.

Armato di registratore, ero andato a trovare il professore nella sua bella casa di piazza Castello: gli avevo rivolto alcune domande alle quali egli rispose con particolare dedizione. Il testo che ottenni da quell’incontro lo rilesse attentamente e, dopo qualche giorno, mi chiamó per dire che avrebbe voluto essere ancora piú preciso e pertanto, partendo da quale documento ne aveva stilato di suo pugno un altro che poi corresse e implementó ulteriormente (2): non si conoscono molti scritti di Zanuso ma quello che mi consegnó e che conservo gelosamente mantiene intatta tutta l’energia che, a suo tempo, egli vi aveva espresso.

Alessandro Ubertazzi:

Prima di chiederle un commento alle sue opere desidero porle alcune domande di carattere generale sul “progetto”. Della sua estesissima esperienza pratica si parla molto spesso: non altrettanto si può dire del pensiero che sottende il suo lavoro.

Una domanda che ricorre frequentemente nei ragionamenti di molti studenti che approdano al suo Corso alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano si può infatti così sintetizzare: esiste una “filosofia” zanusiana?

Marco Zanuso:

Nelle scuole di architettura italiane c’è una manifesta tendenza a privilegiare l’aspetto formale del progetto architettonico al punto di considerare l’immagine come qualità essenziale e definitiva dell’architettura. Solo pochi anni fa, nei tempi della contestazione studentesca, si diceva che l’architettura fosse una semplice sovrastruttura e che il vero architetto era quello che si alleava nelle lotte contro la società ai diseredati privi dell’essenziale bene della casa. Se possono trovare giustificazione nei periodi storici tribolati quali abbiamo traversato, questi radicalismi non possono aiutarci ad affrontare i problemi complessi che il sempre più accelerato sviluppo delle società industriali pongono a chi si occupa della didattica e della formazione di giovani che in futuro saranno coinvolti con diversi ruoli nella attività di progettisti.

E ciò anche in considerazione del fatto che in quest’ultimo mezzo secolo l’idea di progetto ha subíto una grande evoluzione. Da strumento di intervento isolato nel tempo e nello spazio, il progetto (a tutte le scale), proprio perché profondamente inserito nel tessuto articolato delle attività industriali, viene assumendo sempre più il carattere di strumento finalizzato a stabilire relazioni complesse, a coordinare risorse e decisioni destinate a riflettersi sull’ambiente e sul tessuto sociale.

L’architetto (o, meglio, il progettista attivo a tutte le scale di intervento) non può essere illustratore o tribuno; la sua natura non può che essere quella di un costruttore, di chi, cioè, è in grado di tradurre in concreta realtà l’oggetto delineato in tutte le sue specificità, che dovrà corrispondere nelle presentazioni ai bisogni per i quali è stato immaginato e concepito.

In altre parole, l’oggetto della progettazione è il risultato di una mediazione capillare e faticosa tra le risorse materiali disponibili e le prestazioni di conoscenza e sensibilità che si è capaci di gestire.

Credo, inoltre, che il compito della didattica universitaria consista nell’aiutare il giovane a prendere coscienza dei fenomeni relativi alle sue scelte disciplinari, a conoscerne le relazioni complesse e a misurare e verificare, per quanto possibile, il proprio interesse e le proprie inclinazioni all’operare creativo.

Queste sono le ragioni per cui nel nostro Corso puntiamo sulla progettazione globale e operativa; non solo, ma cerchiamo, attraverso lo studio metodologico e l’analisi del processo progettuale, di fare emergere dalle conoscenze disciplinari quella particolare attitudine a gestirle a livello cibernetico, come peculiarità dell’atto progettuale.

Dati i mezzi di cui si può disporre e la rilevanza numerica della popolazione studentesca il programma è ambizioso ma mi sembra abbia dato risultati positivi e interessanti sia a livello delle progettazioni “a breve”, sia nello sviluppo di un rilevante numero di tesi di laurea.

Come vedi, non si tratta di filosofia ma piuttosto di una pragmatica proposta didattica finalizzata alla formazione di giovani progettisti destinati a operare in una società industriale caratterizzata da forti impulsi innovativi.

A.U.:

Sarebbe interessante parlare un poco più in profondità della sua poetica e quindi non solo dell’esperienza che noi facciamo all’Università, ma anche del suo pensiero nell’attività progettuale quotidiana: da un lato questa attenzione per i processi produttivi, per l’industria, per la tecnologia e, dall’altro, questa innata tendenza al rispetto della natura e della natura stessa delle cose, degli oggetti.

M.Z.:

Tanto l’immagine di una architettura quanto quella di un oggetto nascono come ipotesi, quasi una volontà che non ha ancora trovato la sua forma. Cresce e matura insieme alla crescita e alla maturazione del progetto, al suo definirsi come materialità, alla sua capacità di relazionarsi al contesto destinato a riceverlo. Insomma, l’immagine non è un a priori ma l’integrazione di tutti i contenuti del progetto, nessuno escluso e senza prevaricazioni. Non so parlare di poetiche, specie della mia; posso ricordare quello che secondo me è il senso e l’evoluzione di alcuni progetti.

E’ stato lo studio delle volte sottili per la copertura del complesso Olivetti di S. Paolo in Brasile che mi ha trascinato nello studio della sedia Lambda in lamiera di acciaio. Volevo disegnare una sedia monomaterica ma non sapevo quale sarebbe stata la sua forma. E’ stato forse il pilastro cilindrico a suggerirmi la gamba svuotata che mi avrebbe consentito la continuità delle linee generali della sedia, i raccordi, i passaggi dalle linee orizzontali alle verticali, la concentrazione del materiale nella concentrazione degli sforzi; non ricordo esattamente come è avvenuto ma è certo che l’immagine finale, che sembra ispirata a una forma vegetale, è cresciuta quasi da sola (probabilmente uno psicologo saprebbe spiegarti meglio di me come l’inconscio agisce in questi casi).

Per la seggiolina Kartell il processo è molto più cosciente; l’organicità del disegno del sedile e il suo raccordo con l’impianto modulare e la sua componibilità finalizzata al gioco; il trattamento della superficie scanalata e l’innesto delle gambe cilindriche sono regolate da rapporti dimensionali che vogliono raccordarsi alle proporzioni del bambino. Anche qui le condizioni imposte da un materiale nuovo a questi usi hanno costituito il tessuto connettivo della progettazione. L’immagine finale è molto caratterizzata, ma alla sua origine era intuita solo nelle sue linee più generali. La sua definizione è avvenuta per sovrapposizioni e solo alla fine ha restituito la sintesi sedile-gioco-bambino-componibilità.

Le case di vacanza di Sardegna e del Sud Africa esprimono una immagine architettonica strettamente radicata al suo impianto tipologico. Esprimono la monocentricità della casa famigliare anche se in modo molto diverso: quelle di Sardegna sono protette dall’ambiente circostante aspro e ventoso con il muro continuo che le contiene; quella del Sud Africa lascia che lo sconfinato paesaggio esterno penetri nel patio centrale attraverso i lunghi corridoi e i porticati, via via sempre più densi di vegetazione fiorita nell’avvicinarsi al centro di vita della casa.

Casi particolari quelli dell’Algol e del Black: due apparecchi simili dal punto di vista della prestazione ma essenzialmente diversi come immagine. Il primo, di forma più organica, da mettere in qualsiasi angolo, anche sul tappeto, da usarsi nel soggiorno in modo informale, oggi si direbbe casual; il secondo come oggetto protagonista surreale che cambia la sua immagine da scultura astratta a supporto di altra immagine, dell’immagine trasmessa in un oggetto che ha bisogno di un palcoscenico.

Non solo per l’architettura, ma anche per gli oggetti esiste un genius loci: esso è solamente un genius loci più vasto, più probabile, meno identificato, più complesso.

A.U.:

L’anagrafe, come lei recentemente ha detto, le imporrebbe di concludere quest’anno l’Ordinariato all’Università, proprio mentre si fa sempre più ricco e stimolante il patrimonio di insegnamenti cui molti vorrebbero continuare ad attingere; io penso che sarebbe molto bello se lei potesse comunque tracciare un bilancio di questa sua esperienza, magari formulando una sua idea di Architettura. Ricordo di averle già sentito enunciare una sorta di messaggio da consegnare alle prossime generazioni di architetti sul concetto di “Movimento Moderno”, quasi che fossimo alle soglie di un periodo nel quale si tratterà di verificare, con l’aiuto della tecnica, ciò che agli inizi si credeva solo possibile.

M.Z.:

Come mi hai sentito dire altre volte, la crisi del Movimento Moderno non è crisi di esaurimento ma crisi di crescita, crisi adolescenziale: per questo non meno complessa, intendiamoci.

Secondo me i contenuti profondi del M. M., come quelli del socialismo riformista cui esso era fortemente ispirato, proprio in questi anni stanno probabilmente scoprendo i modi di penetrazione nella società industriale: schematizzando molto, l’ingenuità dei fondatori del M. M. e dei suoi maestri è stata quella di pensare che l’architetto preposto alla organizzazione di buona parte del mondo fisico artificiale (vedi Morris) avrebbe potuto definitivamente influire positivamente sulle grandi trasformazioni che, a cavallo del secolo, si potevano prevedere come imminenti.

L’intuizione era esatta, ma la valutazione delle forze in gioco inadeguata e ingenua. Solo in tempi recenti si è cominciato a valutare il livello di complessità dei fenomeni di trasformazione determinato dalle rivoluzioni industriali che si sono susseguite in quest’ultimo mezzo secolo.

Sorprende il fatto che qualcuno pensi che la crisi del M. M. possa essere superata sperimentando ricerche sul linguaggio, l’immagine o la memoria; queste sono esercitazioni probabilmente utili per l’arricchimento dei mezzi espressivi dell’oggetto e della architettura ma certamente inadeguate alla dimensione dei problemi. Non si può certo imputare all’International Style e quindi al M. M. il soffocamento delle città storiche, la crescita aberrante delle periferie e la distruzione del territorio o la profanazione del paesaggio perché proprio questi sono stati i temi posti (ma non risolti) dal M. M.

Si tratta di fenomeni che denunciano passività del corpo sociale che ancora non sa immaginare istituzioni adeguate al controllo della crescita economica e alla moltiplicazione dei bisogni individuali e collettivi. Talvolta sembra addirittura che non si tratti tanto di passività ma di disprezzo di quello che nella città storica e nel contado era stato il crescere e il diffondersi di armonici rapporti tra le trasformazioni della natura in campagna e la creazione degli agglomerati di scambio sociale, delle cascine, delle pievi, dei villaggi, delle città.

Mi viene in mente Adriano Olivetti quando raccoglieva attorno al tavolo alcuni amici di Comunità e illustrava la sua proposta politica: il suo riformismo era nato dall’amore per l’ambiente, dalla cura delle relazioni commisurabili, e quindi controllabili, tra individuo e collettività alla piccola scala dell’amministrazione decentrata dei piccoli comuni, delle frazioni…

Proposte rimaste inascoltate in un dibattito politico, allora tutto assorbito dall’urgenza della ricostruzione economica e della rifondazione della nuova democrazia dei partiti politici.

In altre parole, la crisi non riguarda le forme, l’espressione, l’immagine; è crisi politica, la crisi di una società che non sa trovare il modo di trasformare la propria crescita in sviluppo e quindi una crisi più ampia di quanto ci riguardi come architetti e progettisti; una crisi che in modo assai drammatico pone, tra gli altri, il problema della qualità della vita e della sopravvivenza dell’ambiente naturale e storico.

A.U.:

Quale impegno futuro per i giovani?

M.Z.:

Bisognerà sviluppare una politica culturale che abbia come obiettivo la creazione di sistemi e di istituzioni che siano in grado di promuovere, controllare e difendere la qualità dell’ambiente attraverso la spontanea partecipazione del singolo nell’interesse della collettività. Dico questo a costo di sembrare utopico e schematico ma mi sembra non ci siano altre vie.

Solo a queste condizioni sarà possibile progettare da costruttori e da progettisti moderni.

Con questo non si vuol negare l’esistenza di una immagine o addirittura di una teoria dell’Architettura; solo che queste rimangono teorie e immagini di Architetture. L’Architettura è un’altra cosa; l’Architettura è ineffabile, non descrivibile, non c’è nessuno dei cinque sensi che possa leggere o sentire direttamente l’Architettura.

L’Architettura è l’elaborazione dello spazio comprensibile e partecipabile solo dal suo interno. Nel suo farsi passa attraverso quella mediazione tra risorse e capacità di gestirle (sia a livello individuale che collettivo) che configura il mondo del comportamento, della materia, delle tecnologie, della ragione, della sensibilità, delle forme. Chi si occupa di Architettura non può uscire da questa griglia, pena l’esser fuori dall’attualità storica, elemento precipuo ed essenziale dell’attualità del progetto.

Voglio aggiungere che lo studio e la conoscenza approfondita delle tecnologie che riteniamo importanti (ma che qualcuno, anche fra i docenti, rifiuta come inutile distrazione dalla tensione “artistica”) costituiscono la massima garanzia perché quella tensione possa esprimersi in modo libero e vitale: per questo mi hai sentito parlare tante volte di “tecnologia cólta”.

A.U.:

Mi sembra che la sua opera sia permeata da riferimenti culturali molto profondi e da una grande curiosità per il sapere umano accumulato nel tempo.

Peraltro, tutti coloro che la conoscono e che per molti motivi hanno avuto a che fare con lei hanno apprezzato la sua grande capacità di giungere immediatamente al nocciolo dei problemi. Ricordo infine che un giorno, a chi le poneva il quesito se architetti si nasca o si diventi, lei sornionamente rispose «Io sono nato nel…».

Questa capacità di sintesi in quale misura discende da un patrimonio filogenetico, da una vasta cultura, da una grande curiosità, da una fortunata esperienza di casi progettuali?

M.Z.:

Sono necessarie una buona sicurezza nel mestiere; molta attenzione al tema di progettazione che si deve affrontare; buona disponibilità ad ascoltare l’interlocutore; diffidenza dalle cosiddette “teorie” che talvolta nascondono pregiudizi e volontà di protagonismo.

Occorre soprattutto molta pazienza perché il processo progettuale è sempre più complesso e la complessità può essere riportata a risposte semplici e chiare solo attraverso un paziente lavoro di andare e venire di proposte e verifiche, proposte e verifiche, proposte e verifiche… L’immaginazione è fatta di immagini e azioni, immagini e azioni…

Tutte le volte che si affronta un tema di progettazione è come essere immersi in una sorta di avventura culturale. Un accendino, una fabbrica, una casa, una penna, un teatro, in Lombardia, in Sicilia, in Africa, in Sudamerica, al mare, in montagna: dietro a ognuno di questi temi c’è il fumatore di pipa o sigarette, gli operai, la famiglia, i figli, i genitori, lo scrittore o il consigliere delegato, il regista o il macchinista, gente di tutti i paesi con i loro paesaggi, le loro abitudini, conoscenze diverse fatte anche di libri letti e da leggere, ma soprattutto una grande quantità di vita, di opinioni, di simpatie, di incomprensioni… Tutto questo è una grande sorgente di cultura.

Insegnare ai poveri “Bantù” di Lyndenburg la tessitura delle murature di basalto e la costruzione degli archi rampanti che non avevano mai visto: la loro capacità di apprendere e la loro sensibilità nell’uso del materiale costituiscono una esperienza culturale che supera di gran lunga la lettura di un qualsiasi libro sulle differenze o le supremazie razziali.

Il progetto IBM di S. Palomba è stato una grande occasione di approfondimento delle trasformazioni di innovazione tecnologica avanzata…

Anche qui come in Sudafrica la presenza di paesaggi del tutto eccezionali mi hanno rimandato allo studio della pittura di paesaggio dai luministi del Seicento fino agli impressionisti del XIX secolo.

A.U.:

I suoi non pochi detrattori hanno sempre enfatizzato l’aspetto sicuramente tecnico della sua professionalità, additandola come il più arrogante dei professionisti, quasi che lei costituisse la quintessenza del professionalismo (cioè l’aspetto più temibile del professionismo). A me sembra invece che, lette con il senno del poi, la gran parte delle sue opere, oltre a racchiudere un alto contenuto tecnico e un’alta capacità organizzativa del lavoro altrui, costituiscano la prova tangibile di un impegno costante nel far crescere la cultura del progetto.

Mi piacerebbe che accennasse al tema assai dibattuto della condizione e dello sviluppo della nostra professione di architetti.

M.Z.:

Ai tempi della contestazione l’accusa di professionismo era un atteggiamento patetico che voleva dire “Vieni con me e aiutami a fare la rivoluzione invece di occuparti di problemi che non contano più niente”.

Ora tutti parlano di professionalità e allora si ritorna agli argomenti che abbiamo già trattato all’inizio di questa intervista.

Naturalmente auguro a tutti i giovani che studiano Architettura di diventare grandi architetti ma è necessario anche accettare realisticamente il fatto che questo mestiere si impara gradualmente, in tempi lunghi.

In Architettura non esiste l’enfant prodige. D’altra parte, la complessità del progetto e più ancora la complessità del processo progettuale operativo lasciano intravedere una idea di professionalità polimorfa che dovrebbe interessare i giovani perché possano programmare la loro vita di lavoro in tutte le sue gradualità e alternative. A fianco della funzione di leadership assunta dal progettista creativo che guiderà la progettazione, si vanno formando molti ruoli specialistici che potremmo definire come “professionalità specialistiche” sempre più necessarie alla soluzione di problemi particolari (finitura, componente, microambiente, servizi, ecc.).

Il progetto richiesto è oggi un documento completo di tutte le informazioni necessarie alla sua collocazione concreta e reale nel programma che lo contiene. Chi entra a far parte di un team di progettazione di ampio respiro è oggi tenuto ad avere, oltre che una professionalità specifica, anche la capacità di trasmetterla e adeguarla al progetto globale in cui viene inserita. In questo senso si potrebbe ribadire l’equazione già espressa: una buona professionalità è inversamente proporzionale a un velleitario protagonismo.

A.U.:

Durante una sua lezione, riprendendo considerazioni formulate più di cinquecento anni fa dal Filarete e riferendosi allo stato attuale dell’Architettura, lei espose il dubbio che oggi questa non avesse più un padre. Mi sembra che lei volesse accennare alla sempre maggior impreparazione del Committente a formulare le sue richieste progettuali.

M.Z.:

Anche qui viene chiamato in causa il padre; non si tratta più del padre della contestazione che aveva tradito i figli, ma un padre che viene invocato dalla madre potenziale: l’architetto.

E’ il padre che deve porre il seme del progetto: il committente.

Lo stesso Filarete, autore dell’Ospedale Maggiore di Milano, sapeva bene che quella importante opera profondamente significativa e innovativa per la vita della Città era il risultato di una volontà politica e di una affinità culturale che si erano incontrate sul terreno concreto di una realtà civile. La storia rinascimentale è ricca di tali incontri e di simili episodi, ma anche quella dei comuni e delle signorie, dei papi, dei re, degli imperatori.

Ci sono ottime ragioni per non rimpiangere i tempi delle autocrazie ma ci sono egualmente ottime ragioni per constatare che le società democratiche hanno grandi difficoltà a esprimere committenze egualmente illuminate, indicazioni certe e sicure per i progetti destinati a interpretare bisogni e prospettive analoghi.

E’ uno degli aspetti della frattura (o quanto meno della difficoltà di rapporto e di raccordo) fra la cosiddetta “comunità civile” e la classe politica che essa sa esprimere attraverso le istituzioni che si è voluta e saputa dare.

Prova ne sono molti concorsi non sufficientemente approfonditi nella formulazione dei bandi e nella fatale modestia dei loro risultati; e questo vale sia per la committenza pubblica che per quella privata o semiprivata.

Il caso del Lingotto può insegnare e quello della Bicocca, ancora in fieri, probabilmente seguirà a ruota.

Il caso recente proposto nella nostra città del Passante Ferroviario, del Documento Direttore e dei Progetti d’Area, nonostante il livello ancora immaturo delle progettazioni finora conosciute, indica se non altro una metodologia di processo che tiene conto della complessità dei problemi e della necessità di seguirne l’evoluzione attraverso gradualità di approfondimento che potrebbero portare a un miglioramento dei risultati finali. Sarà interessante seguirne il dibattito relativo. In un processo come quello promosso dalle amministrazioni il dibattito è l’elemento essenziale della partecipazione: le istituzioni professionali e culturali e l’università di massa in particolare sono chiamate in prima persona ad esprimersi nel ruolo più vivace, critico e, se possibile, costruttivo.

A.U.:

Un altro tema ricorrente nella sua didattica è quello della “professionalità espropriata”: in questo senso il progettista oggi sarebbe espropriato del suo complesso e articolato sapere, alienato in mille competenze divise; in questo stesso senso l’artigiano sarebbe ancora uno dei pochi operatori superstiti in grado di riassumere la capacità di “concepire” e “realizzare”.

Secondo Lei chi siamo e dove stiamo andando?

M.Z.:

Data la complessità del progetto e del processo progettuale è evidente che il compito del progettista, considerato non solo come creativo ma anche come pilota (kubernés) di una operazione articolata su varie discipline, competenze e collaborazioni presenta maggiori difficoltà e rischi di “perdita di controllo” dell’operazione nella sua globalità. La sua formazione culturale e la sua preparazione professionale devono essere tali da consentire capacità e sicurezza nella scelta delle consulenze specializzate, ma soprattutto capacità di orientamento e guida nel lavoro di squadra al fine di ottenere la migliore e puntuale prestazione specializzata nello sviluppo del progetto.

Il rischio di espropriazione progettuale sta invece in chi, troppo sicuro delle teorie e delle conseguenti immagini architettoniche, affida ad altri (specialisti) la soluzione, secondo le loro scelte, dei problemi cosiddetti “pratici”. In questo senso spesso in progetti non privi di qualità tipologiche o formali si avvertono tali carenze nella loro maturazione e realizzazione da comprometterne non tanto l’aspetto tecnico ma le capacità espressive dei loro contenuti di immagine.

Ti faccio un esempio: è come portare in regata una barca a vela: è necessario non solo tenere saldamente il timone, ma scegliere e conoscere bene l’equipaggio così da potergli chiedere, al momento opportuno, la prestazione necessaria secondo gli accordi concertati e in relazione alle capacità dei vari membri.

In mancanza della richiesta puntuale, l’intervento indiscriminato di un membro dell’equipaggio potrà disturbare l’assetto di navigazione e togliere al pilota il miglior rendimento nello stringere la bolina o doppiare la boa…

A.U.:

Fra le sue opere più recenti, ancora in fase di costruzione, c’è il leggendario Piccolo Teatro di Milano. Sappiamo che questo progetto affonda le sue radici in venticinque anni di collaborazione con un grande regista; una vita dedicata a capire il teatro cioè a capire i fondamenti stessi della realtà umana. Cosa rappresenta il progetto di un grande teatro per un architetto che ha progettato tutto?

M.Z.:

Non è vero che ho progettato tutto, avrei ancora molte cose che mi piacerebbe progettare o aver progettato (come per esempio un satellite, una città) ma certamente la lunga avventura del Piccolo Teatro è la storia archetipica del rapporto cui abbiamo già accennato tra committente e architetto.

Siamo a metà del nostro cammino e posso dire che il Teatro Fossati che sarà consegnato tra pochi giorni è il risultato dell’incontro per me fortunato (e spero anche per lui) con un uomo di teatro come Strehler che trasuda teatro da tutti i suoi pori e sa comunicarlo al suo interlocutore con grande passione emotiva e lucida competenza professionale.

A.U.:

Poiché questa rivista ha per oggetto l’ufficio e i temi del “terziario”, a maggior ragione a Lei, che ha concepito molti edifici per ufficio, desidero chiedere un racconto sulle principali esperienze e sui temi che potrebbero interessare gli operatori del settore.

M.Z.:

Stiamo vivendo un periodo, nel nostro paese e nelle nostre città, in cui il terziario è di gran lunga protagonista tra gli “indotti” determinati dalla cosiddetta innovazione tecnologica.

Dai progetti del Sud Africa per Olivetti a quelli per IBM a Segrate e a Santa Palomba, a quelli per Edgars a Johannesburg o per Necchi a Pavia e poi ancora per Cariplo a Milano e a Novara e per la Banca Popolare di Bergamo a Milano (in esecuzione) l’esperienza è stata lunga, importante e sempre sollecitante. L’avere determinato, almeno in termini tipologici e ambientali, il luogo di lavoro di migliaia di persone, rimane nella storia del mio lavoro di progettista un importante segno autobiografico.

Quando ne ho la possibilità vado a rivisitarli e devo riconoscere che resistono bene al tempo nonostante abbiano ormai alle loro spalle vite abbastanza lunghe.

Nei complessi produttivi dove convivono secondario e terziario, le trasformazioni avvenute nel campo del lavoro hanno accentuato la tendenza a rendere sempre più compenetrati i due settori.

Santa Palomba, che è l’ultimo complesso produttivo progettato e realizzato per IBM, è stato concepito come una struttura spaziale di base equipollente, dove possono essere ospitati apparati amministrativi e produttivi, magazzini e servizi a seconda delle diverse finiture, per diversi completamenti e attrezzature di climatizzazione, di fornitura di energia, ecc.

Ciò consente di proporzionare e di adottare gli spazi di lavoro alle diverse esigenze e alla trasformazione in atto della popolazione ospitata.

Ne deriva anche una particolare atmosfera ambientale in cui i flussi produttivi e le isole amministrative si alternano senza soluzione di continuità.

Ciò è reso possibile anche dal fatto che il posto di lavoro va organizzandosi: il banco di produzione assomiglia sempre più alla vecchia scrivania e viceversa; nel generale processo di automazione e di informazione l’oggetto protagonista sta diventando sempre più la tastiera e il pannello di controllo.

A.U.:

Infine, se così si può definire, mi piacerebbe una sua “profezia” sul futuro dell’ufficio.

M.Z.:

Mi pare che la recente esperienza ci consente di superare la contraddizione comunicazione-privacy che è stato il problema posto, forse, in termini riduttivi in seguito agli esperimenti fatti negli ultimi anni di open space o di bürolandschaft.

L’adozione sempre più diffusa dei terminali e la crescente necessità di lavorare in squadra, specie a livello direzionale, pongono problemi nuovi: al centro di questi problemi non è più il posto di lavoro ma piuttosto l’operatore e il suo ruolo.

Ad esso non corrisponde più un solo posto di lavoro ma piuttosto spazi differenziati che consentono la sincronica esigenza di raccoglimento e di comunicazione.

Su questo tema ho avuto recentemente occasione di commentare con particolare interesse, sulla rivista Harward Espansione, uno studio degli architetti Stone e Lucchetti dell’Accademia delle Scienze e delle Arti dell’Università di Harward.

Penso che in futuro ci sarà da sviluppare un lavoro interessante in questo campo tanto per i progettisti che per la produzione del settore.

A.U.:

Il periodo che stiamo vivendo sembra pervaso da un senso di attesa: forse che il progresso tecnologico stenti a produrre una specifica cultura adatta ad affrontare il futuro in modo appropriato?

M. Z.:

Non mi piace e mi preoccupa l’accentuarsi di una tendenza all’aventinismo, alla rinuncia. C’è troppa gente che si rivoltola nella nostalgia del passato, e c’è troppa gente che ha paura di rischiare il confronto con i temi, peraltro affascinanti, posti dalla trasformazione delle società industriali.

Si sente un gran bisogno di maggiore diffusione e arricchimento della cultura industriale, vista ancora da troppa gente come cultura delle fresatrici o dei circuiti elettronici.

C’è bisogno di una cultura che consenta di guardare alla scienza e alla tecnologia non solo come minaccia di annientamento o liberazione della fatica, ma come supporto della conoscenza, finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita su questa terra troppo spesso sfruttata e avvilita da paesaggi artificiali che insultano e distruggono il paesaggio naturale.

Fin da oggi e per il prossimo e lontano futuro siamo tutti chiamati a una sfida definitiva tra la nostalgia che si alimenta di superbia e di paura e la speranza che è fatta di modestia e di coraggio.

Nota.

1.

Alessandro Ubertazzi, Una speranza fatta di modestia e di coraggio, in Alessandro Ubertazzi (con Francesco Trabucco), 51 tesi di laurea di progettazione artistica per l’industria; sintesi di alcuni progetti elaborati dal 1978 al 1988 nel Corso tenuto da Marco Zanuso alla Facoltà di Architettura di Milano, “i Compassi” (collana di quaderni di cultura tecnica), Alberto Greco, Milano, 20 novembre 1992, 144 pagine.

2.

Alessandro Ubertazzi, Marco Zanuso; una tecnologia colta per esprimersi in modo libero, intervista rivolta a Marco Zanuso, in “Habitat Ufficio” n. 19, Alberto Greco, Milano, aprile 1986, pagg. 24-47.